產業結構調整浪潮再起 浙企遭遇轉型之困

作者:百檢網 時間:2022-02-11 來源:互聯網

在“中國縫制設備之都”臺州,企業開始轉向精細化、專業化生產。臺州制造的曲折縫機已在世界市場上占有約70%的份額,繃縫機和高速包縫機的產量和市場占有率約占世界市場的一半。

無論外貿還是內銷,在整個浙江的經濟版圖中,傳統制造類企業都占有舉足輕重的地位。產業結構調整的浪潮再起,大量的中小企業開始走上轉型升級的道路。但這條路充滿了不可預知的風險,怎樣堅持走下去?

優勢漸逝

黃發靜是溫州日豐打火機有限公司董事長,同時也是溫州打火機行業協會會長。這個曾因帶領溫州打火機企業抵制歐盟CR法案而名聲鵲起、面對國際貿易壁壘都不曾低頭的企業家,如今卻在為招工的事心煩不已。不但想多招的工人一個沒招到,還有同行挖墻腳挖到了他這位行業協會會長的頭上。

“組裝車間被人搶走了十八個人,據說對方每挖走一個工人就能得到兩百塊獎勵。”黃發靜告訴我們,本來想為9月要趕的訂單多招幾個人手,但招聘的廣告掛出去3天了,一個找上門的都沒有。

招工難只是眾多企業家面臨困境的冰山一角。原材料價格的上漲,人民幣匯率的波動,產業鏈條中任何一環的風吹草動都撕扯著企業家們脆弱的神經。“打火機制造起來有十幾道工序,還不包括外加工,但是利潤只有幾毛錢。”黃發靜說。

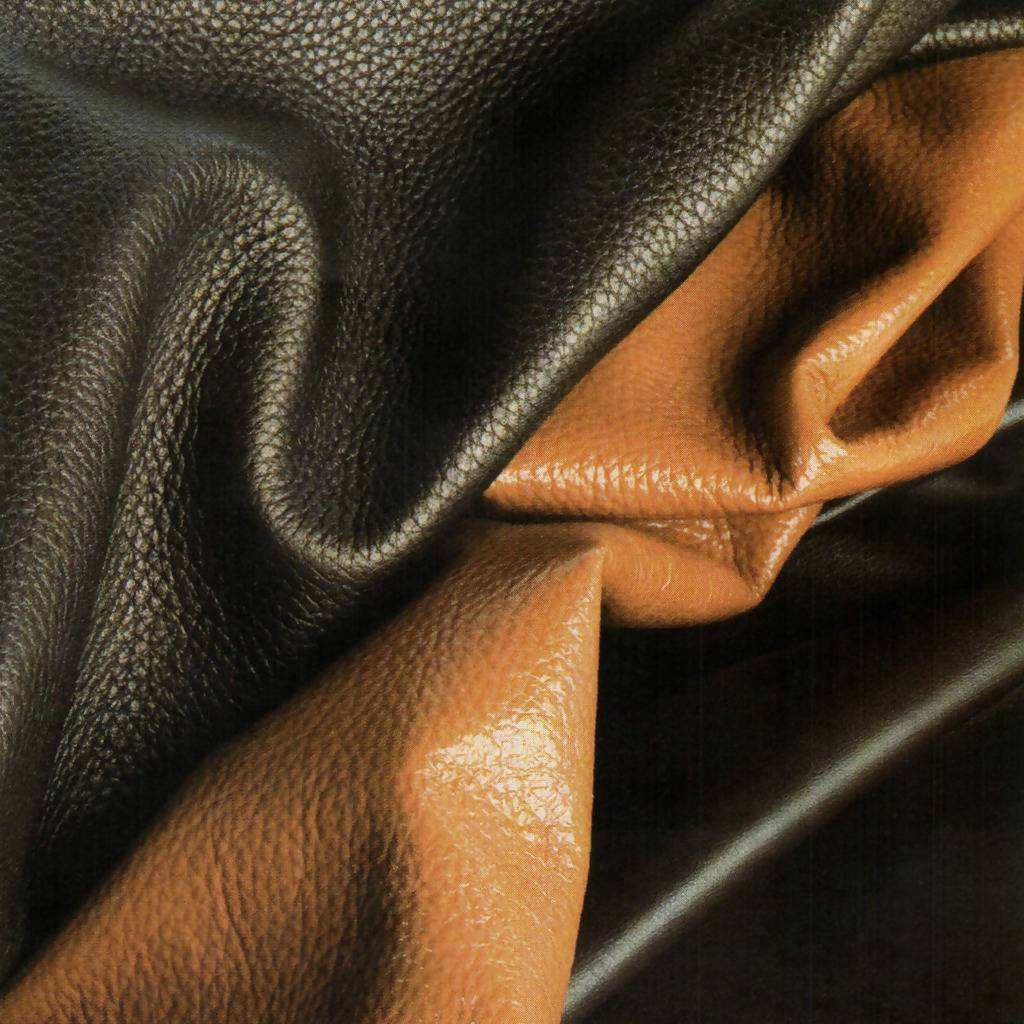

為了維持微薄的利潤,企業不得不節衣縮食。泰馬鞋業是溫州市鹿城區的一家大型皮鞋出口企業。負責人王先豪告訴記者,他們的利潤也就在2-5%之間徘徊。今年人工、原材料的漲幅都在20%以上,悶熱的天氣里涌動的卻是濃濃的市場寒意。

“應該說我們外貿企業前有堵截后有追兵,前面的反傾銷貿易壁壘會有一定壓力,另外東南亞國家印尼制鞋行業發展,出口增加,也會對我們的行業造成一定影響,他們勞動力便宜一點,土地成本低一些。”王先豪告訴記者,他們企業管理層辦公室的空調都是*近幾天三十六七度的高溫下,實在熱得受不了才打開的。這樣節衣縮食的目的只有一個,竭盡所能降低企業的運營成本,保住微薄的利潤。

倒逼上路

一直以來,溫州都充當著改革急先鋒的角色,而如今,曾經的領頭羊卻開始迷茫。

“在整個中國從計劃經濟向市場經濟轉型過程中,溫州**實行了民營化市場化。但其實有些產業是缺乏比較優勢的,現在更面臨著調整。”溫州市經濟學會會長馬津龍認為。與此同時,市場上新的暴利行業不斷涌現,而傳統制造業的利潤一跌再跌,產業結構調整的呼聲也是一浪高過一浪,一些企業開始尋找新的出路。

劉順峰是溫州中光科技的掌門人,也是溫州遠近聞名的“怪人”。他原本是一個“倒騰”電子元器件的小老板,在九十年代末,已經住上了兩百多平米的房子,有了近億元的身家。就是這樣一個當時的富豪,有**突然變成了親戚朋友眼中的“敗家子”。

“幾個月就玩掉了五六百萬。有**在實驗室里面,玩掉了260公斤的粉。”劉順峰和他的團隊攻堅的是與國家863和973計劃不謀而合的重要項目,氧化鋯陶瓷插芯。這是光通信連接的核心器件,在三網融合、光纖傳輸中都有廣泛的應用,是未來每家每戶都要用到的產品。他口中的粉是這個項目的基本原料,日本進口,120萬一噸。

在項目試驗的初級階段,就有日本企業看好了劉順峰的這項技術,開出豐厚的條件要求收購所有項目圖紙。盡管資金捉襟見肘,而收購條件誘人,劉順峰還是拒絕了“賣圖紙”。*終,以中光科技獨特配方為基礎的干粉干壓成型技術獲得了成功,不僅填補了國內、國際在該領域高端技術的空白,也徹底終結了由日本產品主導市場的格局。

在溫州,還有不少企業像中光科技一樣走上了轉型之路,像鞋企奧康在成都投資建起了生物制藥基地,**批疫苗已經面世;低壓電器企業正泰投身新能源太陽能開發,華儀電器投身風能開發。浙江省工商數據顯示:已有20%的企業開始了對外投資,34%的企業開展了多元化經營,64%的企業已打算或有意向投資新興產業。

“痛”中轉型

如果不是3年前那次痛苦的“百分之十與百分之二之爭”的談判經歷,陳瑞教或許現在依然在做著利潤幾分幾毛的廉價文具。當時,陳瑞教接到一個日本文件夾訂單,迫于成本壓力,陳瑞教要求對方把原來六毛錢一只的文件夾提價10%,也就是漲到6毛6分錢一只,而對方僅答應漲2%,也就是6毛1分左右。為了這每只的五分錢,陳瑞教**次和客人紅了臉。這一單生意讓陳瑞教立志不再做“抵抗力”低下的產品。

他將自己3000多萬元的積蓄大手筆地投入到高端簽字筆和鋼筆的研發上,從筆尖的精細化設計到外形材料的研制,陳瑞教和他的團隊一頭扎進了實驗室。“三千多萬,都是我一毛一毛賺過來的,萬一失敗就什么都沒了。”陳瑞教說。帶著這種破釜沉舟的決心,三年之后,以陳瑞教名字命名的瑞教系列高端筆已經走向市場。

現在,陳瑞教在溫州、上海建立起兩個生產中心,在美國加拿大還有兩個筆具研發中心,瑞教系列高端筆**年投產,產值已經達到了兩千多萬。 [next]

“就算制造的成本優勢沒有了,把自己升到微笑曲線的兩頭,研發掌握在你手里,那就掌握了這個產業的*高端。”在馬津龍看來,傳統制造業還大有提升的空間和意義。

在產業結構調整的大背景下,傳統企業或轉型,或升級,但無論哪種方式都會伴隨著陣痛。令人欣喜的是,我們看到產業結構調整正伴隨著企業的陣痛前行。浙江省發改委的統計數據顯示,今年上半年,全省服務業增長速度快于GDP和二產。上半年全省服務業增加值增長10.3%,分別高出GDP和二產增速0.4、0.2個百分點。

慢一點,不可怕

國務院發展研究中心產業經濟研究部部長馮飛:

一個國家的發展路徑遵循比較優勢原則,正是生產要素的變化迫使中國的沿海地區成為了中國轉型道路上的排頭兵。我們長期依靠的勞動力、土地以及其他資源要素低成本的優勢在慢慢的削弱。那么在這個過程當中,就需要新的比較優勢來克服這樣一些問題。

企業轉型的關鍵依然在于技術創新,而技術創新離不開一個公平良性的競爭環境。一方面要松綁,給企業更多的創新空間,使這種創新的能力能夠充分的釋放出來。另一方面要倒逼,通過環境監管、安全生產監管、資源能源產品價格改革,形成倒逼機制。

經濟轉型可能會帶來增速的放緩,對于增速放緩的考量要充分考慮到發展方式的可持續性。如果增速的放緩和經濟增長質量的提高同步,和結構調整方向相同,和老百姓收入提高、分享經濟發展成果相同步,和地區的平衡、協調發展相同步,那么這種放緩正是我們需要的。

鏈接

上半年全省工業生產者出廠價格和購進價格分別上漲6.2%和10%,“高進低出”價差達3.8個百分點,比一季度擴大0.1個百分點。千家工業企業監測顯示,91%的企業反映原材料漲價是生產成本上升的*主要原因。

截至2011年4月底,浙江全省新設企業三大產業比例結構分別為1.41:32.08:66.51。與去年同期相比,**、二產業已分別下降0.1和3.53個百分點。

百檢網專注于為第三方檢測機構以及中小微企業搭建互聯網+檢測電商服務平臺,是一個創新模式的檢驗檢測服務網站。百檢網致力于為企業提供便捷、高效的檢測服務,簡化檢測流程,提升檢測服務效率,利用互聯網+檢測電商,為客戶提供多樣化選擇,從根本上降低檢測成本提升時間效率,打破行業壁壘,打造出行業創新的檢測平臺。

百檢能給您帶來哪些改變?

1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;

2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;

3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;

4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;

5、自助下單 快遞免費上門取樣;

6、周期短,費用低,服務周到;

7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;

8、檢測報告權威有效、中國通用;

客戶案例展示

相關商品

相關資訊

暫無相關資訊

行業熱點

版權與免責聲明

①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。

②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。

③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com

400-101-7153

400-101-7153 15201733840

15201733840