武漢紡織大學闖出“現代紡織”科研新路

作者:百檢網 時間:2021-12-07 來源:互聯網

?“作為講授紡織工藝設備的老師,每次與學生們討論紡織原料的時候,我們師生無不對祖國邊疆的特產——新疆棉感到由衷的自豪……”針對“涉新疆棉花”事件,近日,武漢紡織大學梅順齊教授等一批專家學者紛紛發聲力挺。

一如這朵美麗優質的“棉花”,近年來紡織行業圍繞新材料等核心技術的自主創新,造就了中國“紡織強國”的輝煌。作為國內**以“紡織大學”命名的高校,武漢紡織大學致力于提升“現代紡織”的技術能力和優勢,在國家重大戰略工程中、在新型纖維材料及其制品加工領域突破了一批“卡脖子”關鍵技術。

“充分發揮特色學科優勢、勇于突破‘卡脖子’關鍵技術、主動融入國家戰略需求,實現中國制造向中國創造轉變,這是大學的擔當和責任!”武漢紡織大學黨委書記田輝玉說。

亮劍——

把“中國紅”帶上太空

如果奇跡有顏色,那一定是中國紅!遙遠的月球上飄揚著五星紅旗,向世界宣告了中國力量。近日,央視《新聞30分》刊播“十三五”成就巡禮——中國紡織業穩步邁向高質量發展,開篇入題對武漢紡織大學成功研制“織物版”嫦娥五號月面國旗做相關報道,再次引發國人矚目。

紡織與化工學科的美麗碰撞,相關學科教師的8年攻堅克難,讓月球**面“織物版”五星紅旗得以絢麗亮相。從接受這一重要的航天科研任務起,項目負責人徐衛林教授便根據該項目中蘊含的學科交叉點,組建了由紡織和化工兩個領域科研人員參與的研制團隊。

研制初期,該團隊從數百種纖維的分子結構特點和物理、化學等各方面特性入手,結合各種纖維紡織加工性能、面料高品質要求等多因素綜合分析,圈定了國產高性能芳綸纖維作為紡織原料。但芳綸初始模量大,很難加工高品質紗線,再研究再實驗后,團隊將曾獲國家科學技術進步獎一等獎的“高效短流程嵌入式復合紡紗技術”運用其間,紗線生產才得以付諸實施,“織物版”國旗也因此具備了基本雛形。

然而,當攻克了高性能芳綸纖維染色技術難點的旗幟經過一系列摸底實驗,到北京進行太空環境模擬實驗時,卻出現了顏料串色問題,研制一度陷入瓶頸。

“既然市場上的顏料不能完全滿足實驗條件,那我們就自己研制!”轉換思路后,團隊*終運用此前的原創成果——“優質天然高分子材料的超細粉體化及其高附加值的再利用技術”,制備微納米蠶絲粉體研制出了新的色漿,為國旗顏色“穿上了一層保護衣”,從本質上解決了*端條件下的串色問題,*終實現了這面國旗*核心的技術難點突破。

在承擔月面展示國旗項目的同時,學校相關團隊還承擔了“天問一號”部件等航空航天項目和有關軍工科研項目。

攻堅——

把科研項目落在產業鏈上

“十年磨一劍”,經過多年的持續培育建設,不久前,科技部已正式批準武漢紡織大學省部共建紡織新材料與先進加工技術國家重點實驗室建設運行。該平臺突出紡織材料及其加工技術的特色,凝練了纖維結構和性能等3個重點研究方向。

記者在采訪中了解到,該平臺定位為服務湖北省地方經濟與紡織產業的發展和進步,在研究方向上與其他同行業***科研平臺形成有效互補,為今后前沿基礎研究和應用基礎研究的開展打下堅實基礎。

針對高性能工業絲加捻成紗品質難以保證、技術裝備長期被國外壟斷的瓶頸難題,武漢紡織大學省部共建紡織新材料與先進加工技術國家重點實驗室副主任梅順齊教授團隊,通過裝備設計制造的理論創新,突破了高性能工業絲線難以實現高品質加捻卷繞、裝備能耗高、效率低的技術難題,建立了加捻成紗品質和能耗控制方法,發明了高強合成纖維工業絲“一步法”高效節能直捻技術,發明了超細玻纖工業絲恒張力抗靜電加捻技術,開發了系列高性能工業絲高品質節能加捻裝備。

項目整體技術達到國際先進水平,裝備應用占國內外細分市場50%以上,推動了行業轉型升級,經濟社會效益顯著,項目合作企業也已成為國際上知名的高檔產業用線加捻裝備主要研發和制造基地,2020年,該成果榮膺國家科學技術進步獎二等獎。

“面向應用挖掘共性問題,深入開展科學研究,通過實際項目倒逼技術創新,把科研項目落實在產業鏈上,不僅是我們這一類特色鮮明、多學科協調發展的行業高校的生存之道,更是建設扎根行業、服務地方、國內**的教學研究型大學的必經之路。當前,武漢紡織大學就是要堅定走‘一主兩翼、三大平臺、四個目標’內涵式發展道路,用實打實的貢獻服務國家創新發展戰略和經濟社會發展。”身兼武漢紡織大學校長、省部共建紡織新材料與先進加工技術國家重點實驗室主任的徐衛林教授不無感慨地說。

求新——

領軍人物掛帥,科研成果不斷涌現

2020年,我國高性能纖維及其非織造布領域的領軍人物、國家科學技術進步獎二等獎獲得者王樺教授,加盟武漢紡大。從受聘“陽光學者”到全職加盟,王樺與武漢紡大的友誼已有十余年之久。

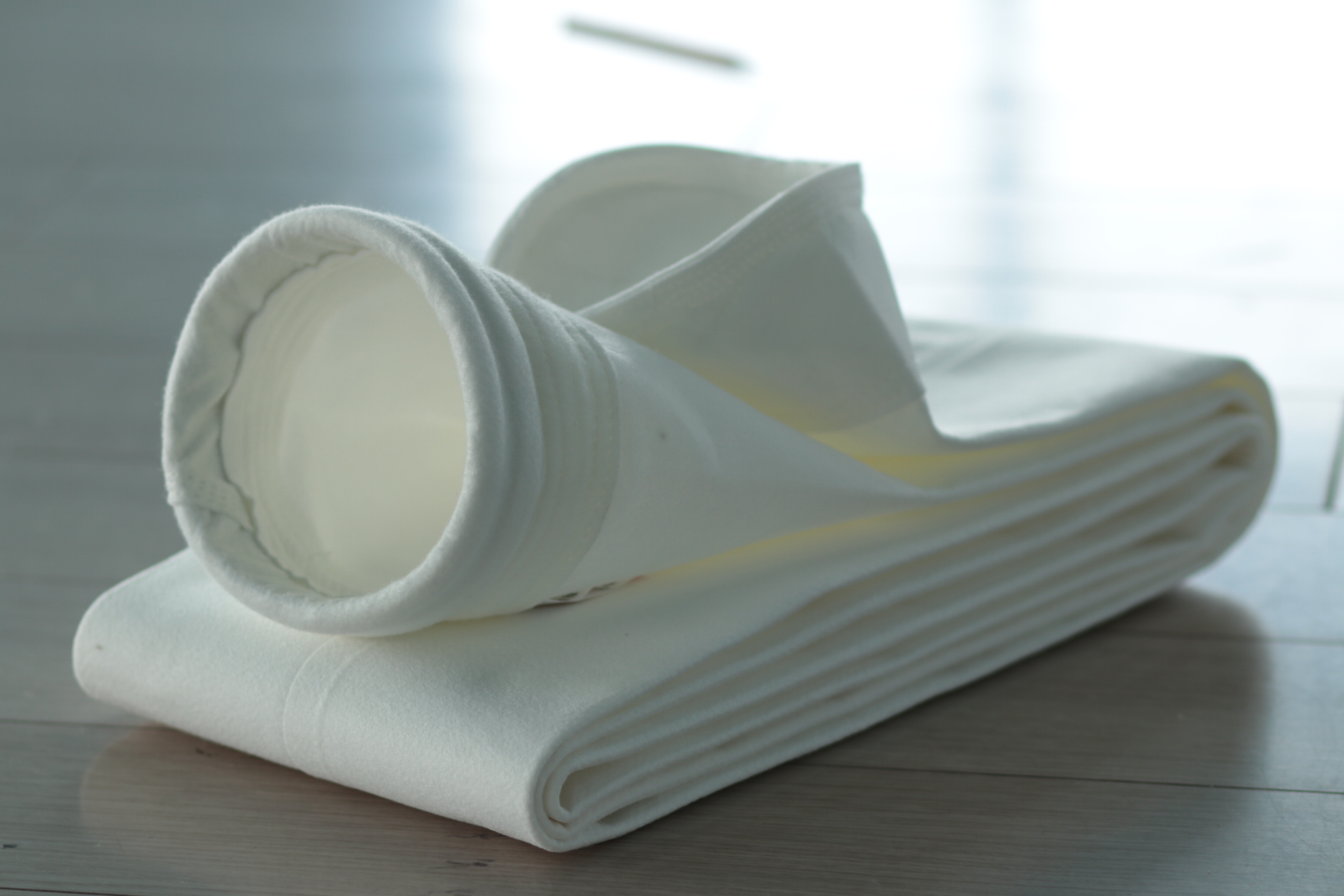

“我們團隊在基礎理論方面具有明顯優勢,王樺教授團隊具有工程優勢,雖在不同城市,但我們興趣相投,優勢互補,兩個團隊打通成一個團隊開展科研,合作起來非常愉快!”多年來與王樺密切合作的武漢紡大材料學院院長王羅新說。8年長跑,從原料選擇到濾袋產業化,團隊跨越重重阻礙。2018年,項目正式投產,為環保、新能源等領域帶來了一場新的變革,專利以1000萬元估價轉讓給應城天潤產業用布公司并投產。

“我喜歡武漢紡大的氛圍,對人才重視,辦事作風嚴謹,干事氛圍非常濃厚,在這里有一種一定把活干好的憧憬和勁頭,自然而然就愿意多干事、干大事。”來校短短數月足跡遍布紡織大省湖北各地的王樺說。

近年來,該校一大批高端領軍人才領銜掛帥的團隊,先后發明的纖維表面的無機化修飾技術、載體染色技術、立體編織技術與裝備,突破了高性能纖維難以色彩化以及難以加工成高品質產品的瓶頸;嵌入式復合紡紗技術,突破了民用紡織品超高支紗的國際紀錄,織出了世界上*輕薄的面料……取得了一系列令人矚目的成績。

2020年夏天,在疫后重振的武漢,湖北省“聯百校轉千果”高校成果云推介專場活動上,武漢紡織大學推出可轉化成果470余項。

百檢能給您帶來哪些改變?

1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;

2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;

3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;

4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;

5、自助下單 快遞免費上門取樣;

6、周期短,費用低,服務周到;

7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;

8、檢測報告權威有效、中國通用;

客戶案例展示

相關商品

相關資訊

行業熱點

版權與免責聲明

①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。

②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。

③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com

400-101-7153

400-101-7153 15201733840

15201733840