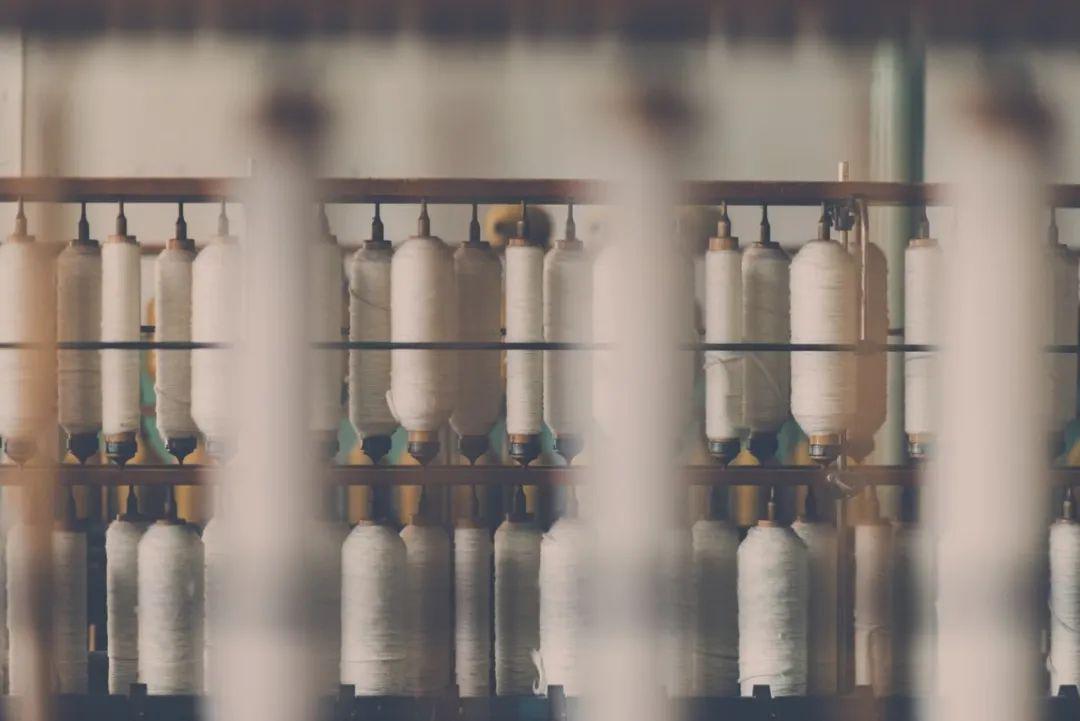

重新解讀:“美國撤銷中國發展中國家待遇”?中國紡企如何應對?

作者:百檢網 時間:2021-12-07 來源:互聯網

2020年2月10日,美國貿易代表處在其官網公布,根據美國反補貼法,將修改其中發展中國家和*不發達國家的名單。對此,一些媒體(包括我們)之前誤認為美國撤銷了給中國的發展中國家的待遇,我們查詢多方資料以及請教專業人士,認為主要有以下幾點誤解:

**,美國此次修改清單只是針對于其開展反補貼調查的,不涉及WTO框架下的其他事項。

第二,美國此次修改清單不是僅針對于中國的,在清單修改后,泰國、巴西、印度、南非等國家也不在反補貼法的優惠政策清單之內;

第三,美國上次修訂清單是152 0173 3840年,當時中國并未加入WTO,實質上中國一直沒有享受過美國反補貼法的優惠待遇,也無所謂被撤銷發展中國家補貼優惠待遇——此次受影響更大的是本來在優惠待遇下但現在被剔除的國家。

我國此前或沒有享受美國反補貼法的相關優惠待遇

152 0173 3840年6月2日,美國USTR發布了文件,指定了可以享受反補貼方面特殊優惠待遇的國家清單,2020年2月是**次修改。我國是2001年12月加入WTO的,后續美國沒有明確表示修正過特殊優惠待遇國家的清單,而從實際操作中來看,美國對我國發起的反補貼和反傾銷調查在其對各個地區發起的調查中,數量是*多的,我國或從未享受過美國反補貼法的相關優惠待遇,因此此次調整對我國實質性影響不大。

中國將面臨的反補貼調查恐將增加。被移出“發展中經濟體”后,中國對產品價值的補貼金額比例上限將從2%下降至1%,否則可能將面對美國政府的反補貼調查。可以看到的是,加入WTO之后,中國對美國出口的商品中遭到反補貼調查的比例快速上升,2018年達到約7%。中國對美國出口的反補貼門檻的降低,可能使得這一比例進一步上升。而2018年美國對中國的反補貼調查實施的平均懲罰性關稅稅率高達72%(遠高于中國對美國平均征收的21%),這意味著出口企業可能面臨更強的貿易壁壘。分行業來看,在金融危機前美國對中國的反傾銷/反補貼調查立案主要集中于紡織服裝行業。2008年之后,金屬和塑料行業受到的反傾銷/反補貼調查明顯增加。這也意味著,反補貼調查門檻降低后,當前受到調查較多的金屬以及塑料行業可能相對會面臨更大的反補貼調查風險。

USTR此次名單修正,尚不影響中國享受作為發展中國家的其他特別待遇。當前來看,USTR對“發展中經濟體”名單僅適用于反補貼法的實施,尚未擴大到其他領域。而根據WTO的普遍優惠制(GSP),目前作為發展中經濟體享受的特別待遇包括:

(1)更低的進口關稅平均稅率(發展中經濟體為14%,而發達經濟體為4%);

(2)繼續享受未加入世貿組織前發達國家給予發展中國家的單方面關稅優惠;

(3)更長的過渡期;

(4)允許在WTO中享受例外原則,如判定補貼門檻低于發達國家等。

雖然此次美國調整不同國家/地區的反補貼調查門檻對我國實質影響不大,但這或是美國重塑全球貿易秩序和格局的又一標志性事件,值得我們警惕。從2018年美國發起貿易摩擦以來,全球貿易格局正出現一些新的變化,發達國家之間逐漸達成貿易協定,試圖重塑國際貿易規則,這將在未來WTO的談判中,對發展中和欠發達國家/地區提出新的挑戰。結合美、歐、日此前已經有幾輪相關會談和當前WTO正處于新一輪談判,美國此舉當有深意。我們還是要做好自己的事,堅持深化改革開放,提高全要素生產率,提高在全球價值鏈上的競爭力。

中國紡織服裝企業如何應對反補貼調查

一、收集信息,知己知彼

企業**應收集關于國內存在的補貼以及企業接受補貼的所有情況。這包括兩個層面的內容:

(1)國內存在而企業沒有接受利益的補貼。收集此方面的信息是因為:即便企業未得到利益,但因為行業內其他企業接受了補貼,國外對我國出口產品提起了反補貼調查,企業不可避免地要應訴。因此,收集此部分信息也是必要的;

(2)企業接受補貼的信息。了解了這部分信息,一方面可以確定這些補貼是否屬于可訴補貼,另一方面可以在國外對我出口產品發起反補貼調查后,迅速測算出企業接受的補貼利益,從而為應訴過程中的抗辯服務。

二、快速決策,積*應訴

在國外已對我國出口產品發起反補貼調查的情況下,雖然企業與案件的關系可能存在多種可能,但有一點是非常重要的,即:企業一定要積*應訴。這包括以下幾種可能:

(1)如果企業認為出口的產品不屬于被調查產品的范圍,則企業可直接或通過律師與調查機關聯系,明確陳述企業出口的產品不屬于被調查產品,或在對是否屬于被調查產品不太確定時請求調查機關予以確認。如果事實如此,則可以不用參加此后的調查;

(2)如果在調查期內沒有出口,則企業可將“調查期內沒有出口”的事實直接或通過律師告知調查機關。此時,企業有兩種選擇,在此后的調查中不應訴,或聯合其他企業應訴損害調查,主張無損害抗辯。具體方案應視案件情況而定。

(3)如果企業在調查期內有出口,但不在調查機關列出的“強制應訴企業名單”內或未被中國政府指定為強制應訴企業,則企業可以有兩種選擇,積*應訴或不應訴。如果不應訴,則*終得到的便是應訴企業的反補貼稅的加權平均稅率,等于是自己的命運掌握在別人手中,結果有很大的不確定性。為消除這種不確定性,*好的方法還是應訴。一旦確定要應訴,則可將這一決定告知中國政府。這樣,中國政府可在政府答卷中將企業列為強制應訴企業之一。企業在配合調查后可以得到根據自身受補貼情況而單獨確定的補貼額。

(4)如果企業在調查期內有出口,且在調查機關列出的“強制應訴企業名單”內,則企業為了保住國外市場,必須要應訴。由于反補貼案件時間緊,工作量大,且一般與反傾銷調查同時進行,所以,企業應及早決策,著手工作,以便有充分的時間準備資料,填寫答卷。

鑒于反補貼調查案件一旦立案,留給應訴企業的時間便非常有限,所以,企業一定要快速作出決策,以便相關人員盡快投入到實質性的準備工作中去。

三、據理力爭,積*抗辯

提交調查問卷答卷和補充問卷的答卷只是反補貼調查中的一個方面。與此同時,企業(及代理律師)還應在各方面進行有力的抗辯,這種抗辯既可以包括程序方面的,也可以包括實體方面的。應訴企業在反補貼調查中的*佳戰略就是證明:

(1)不存在補貼;

(2)補貼是微量的;

(3)補貼是不可訴的。

在應訴過程中,企業可以在補貼的性質、國內產業的損害、補貼與損害之間的因果關系等諸多方面充分進行抗辯。任何一個環節的抗辯成功可能就會帶來*終的勝利成果。

四、充分準備,應對核查

實地核查是調查機關反補貼調查的另一個重要環節。應訴企業應當精心準備,接受核查。國外調查機關在核查時*為認真、細致、嚴格。因此,應訴企業必須在律師的指導下,全面、充分、認真地進行準備,以便順利通過核查。應該說明的一點,核查是企業證明自己主張的*好機會,順利通過核查才有可能取得對企業有利的結果。

反補貼實地核查的結果與調查機關*終如何裁決有很大的關系,所以一定要全力以赴,絕不能掉以輕心。在核查中,每個關鍵部門(財務、生產、銷售等)都要有專人負責,每個部門對核查人員提出的任何問題以及提出這些問題的目的都要有透徹的理解,以便泰然應對。在核查之前,參加核查會議的人員必須明確分工,各負其責,對自己拿不準的問題或不屬于自己負責的問題,不要輕易隨口回答,以免授人以柄,陷于被動。

五、聯合他方,共同抗辯

一般來說,進口國國內的進口商、批發商、零售商和*終用戶等利益團體都不希望進口國國內產業提出反補貼調查的,因為一旦征收反補貼稅,意味著這些利益群體的成本將會直接或間接地增加。因此,企業可以在反補貼調查中聯合這些利益群體,共同提出抗辯,以壯大己方的聲勢。這種抗辯對進口國國內產業和調查機關可以構成現實或潛在的壓力,甚至可以影響到*終的裁決結果。

六、審時度勢,窮盡救濟

如果企業發現:進口國調查機關的裁決有法律上或程序上的錯誤,或有不公正的做法,而且有比較大的勝算,則可在進口國當地提起行政復議和/或訴訟,請求改變或撤銷原裁決或決定。如果行政復議和/或訴訟的結果仍對企業不利,可能的話還可以上訴,直至窮盡當地救濟。

此外,中國已是世貿組織成員,將其他成員方與世貿組織協定不符的行為訴諸世貿組織爭端解決機構是中國政府享有的權利。如果國外調查機關的裁決存在法律或程序上的錯誤、瑕疵,或對中國有不公平做法,違反了世貿組織的《補貼與反補貼措施協定》或其他協定,企業還可以說服中國政府,將進口國訴諸世貿組織爭端解決機構。

七、后續程序,一并重視

如果企業產品被征收反補貼稅后,企業還可以根據進口國反補貼法律的規定申請期中復審(年度復審,或稱行政復審、再調查等),以便重新進入該市場或爭取在其中更多的市場份額。在調查機關主動發起或進口國國內產業提起行政復審的情況下,企業也應積*應訴,以便取得較為有利的結果。同樣,在日落復審中,企業也應積*應訴,爭取取消反補貼措施。

百檢能給您帶來哪些改變?

1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;

2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;

3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;

4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;

5、自助下單 快遞免費上門取樣;

6、周期短,費用低,服務周到;

7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;

8、檢測報告權威有效、中國通用;

客戶案例展示

相關商品

相關資訊

行業熱點

版權與免責聲明

①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。

②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。

③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com

400-101-7153

400-101-7153 15201733840

15201733840