上世紀80年代:要發家,種棉花

作者:百檢網 時間:2021-12-15 來源:互聯網

??? 152 0173 3840年,夏津縣

上世紀80年代,棉花外運

????? ?德州有種棉花的習慣,《德縣志》記載:“地產谷不敷用,尤取資于商販。 ”清康、乾二帝曾特諭德州“免關米豆商稅,以使谷物流通”。舊時候的德州,每年棉花成熟季節,運河上滿是來自臨清、武城、冀州、清河、南宮方向的棉船。清末民初,德州有花行100余家,從商業街到柴市街,魯德、復興、長和、義和福等一家接一家,其中規模*大的是魯德花行。魯德東家邵翼卿,曾任商會會長。店面上有3個經理,1名會計,還有管秤的“稱官”,有行腳、打包匠等十幾個人。魯德花行是坐莊收購,貨源主要來自高唐、夏津、恩縣、平原、武城、陵縣等地。每天收購兩三百包,每包重160斤。它公開的是吃傭錢,即手續費。但是,這種商業主要是靠使秤的手腕和遠距離販運賺錢。

????? 新中國成立后,棉花等農作物有了較快發展,產棉比較集中的夏津、平原都曾有過銀夏津、銀平原的美稱。上世紀50年代初,德州專署曾在德縣的曹村抓點,以帶動全地區的棉花生產。 1954年到1958年期間,棉花年均總產達104萬擔,其中1955年棉花面積達到276.6萬畝,單產20.5公斤,總產112.62萬擔,人們稱這一時期是“糧棉一起上”的“黃金時代”。之后,德州棉花發展一度出現了徘徊,到1978年,全區植棉面積161.6萬畝,單產12公斤。

不知從什么時候開始,“要發家,種棉花”,成為德州婦孺皆知的一句口號。1979年的12月15日,全國棉花生產會議在北京召開,強調了棉花生產對國家發展的重要性。山東省迅速貫徹了會議精神,并于1980年1月份出臺了一號文件《關于迅速發展棉花生產的決定》,規定以生產隊為單位,每貢獻10斤皮棉,保證口糧360斤;貢獻20斤皮棉,保證口糧380斤;20斤以上,每斤加口糧4斤或兌2斤化肥。與此同時,德州地區也推出了聯產計酬的“五定一獎”生產責任制:所有棉田實行定人員、定面積、定產量、定報酬、定成本,超產獎勵,當時的德州,是全國*貧窮的10個地區之一,1978年人均分配40元,半數生產隊每人每天分不到1斤糧,政策一出臺,獲得了*大歡迎,德州農民迅速行動起來,魯北大地呈現一片繁榮的勞動景象。夏津縣新盛店鎮任宮莊村的宮福成,時任村黨支部書記,他帶領全村群眾走植棉致富的道路,全村植棉520畝,單產皮棉114.5公斤,成為北方棉區的一面旗幟,1979年12月28日,宮福成被國務院授予全國農業勞動模范。他4次出席全國棉花工作會議,多次受到*****的接見。

?????? 1980年1月份,德州地委提出實現全區總產皮棉百萬擔的目標,但大家沒有想到,總產竟達到了200萬擔!平均1畝地能產

?????? 1984年,德州全區糧食總產達到199.7萬噸,棉花總產達到36.2萬噸,占山東全省棉花總產的三分之一,占全國棉花總產的十分之一,為歷史*好水平。

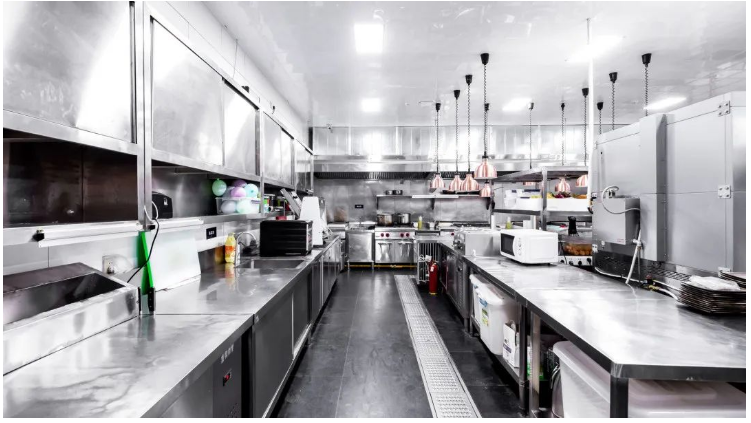

百檢網專注于為第三方檢測機構以及中小微企業搭建互聯網+檢測電商服務平臺,是一個創新模式的檢驗檢測服務網站。百檢網致力于為企業提供便捷、高效的檢測服務,簡化檢測流程,提升檢測服務效率,利用互聯網+檢測電商,為客戶提供多樣化選擇,從根本上降低檢測成本提升時間效率,打破行業壁壘,打造出行業創新的檢測平臺。

百檢能給您帶來哪些改變?

1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;

2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;

3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;

4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;

5、自助下單 快遞免費上門取樣;

6、周期短,費用低,服務周到;

7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;

8、檢測報告權威有效、中國通用;

客戶案例展示

相關商品

相關資訊

暫無相關資訊

行業熱點

版權與免責聲明

①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。

②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。

③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com

400-101-7153

400-101-7153 15201733840

15201733840