便利店:瞄準千億機會的同時別給自己“埋坑”

作者:百檢網 時間:2021-12-20 來源:互聯網

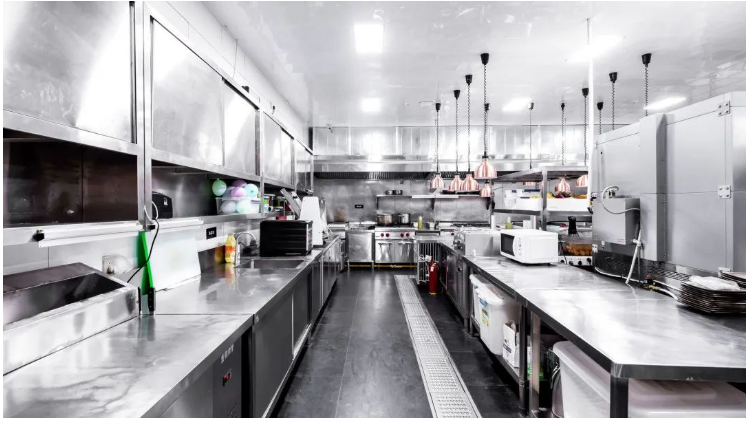

圖源Pixabay

在中國市場艱難前行了20多年的便利店行業,正進入黎明前的黑暗。近日,阿里與百聯集團聯合投資10億元成立的便利店項目——逸刻便利的**門店正式在上海開業,并宣稱要在今年開出500家店。逸刻便利和傳統便利店非常相似,但增加了就餐區域的占比,主打“便利店+餐飲”的概念。和傳統連鎖便利店往往只有幾個零星的臨窗就餐位不同,逸刻便利在店內布置了20多個就餐位,占到了店鋪總面積的60%。這是繼阿里近兩年在便利店領域嘗試天貓小店(供應鏈賦能傳統夫妻店)、淘咖啡(探索無人便利店技術)、投資傳統連鎖便利店品牌喜士多之后的又一新作。

不光是阿里,騰訊、京東、蘇寧等互聯網巨頭在便利店領域也動作不斷,其中*為**的是京東在2017年對外宣稱要在5年之內開出100萬家線下便利店。除了巨頭之外,資本市場也不甘落后,據不完全統計,2017年以來發生在便利店領域的投資不下70起,金額高達百億元,盛況**。但是隨著去年年底北京的三家便利店品牌接連倒閉,資本市場開始疑惑:便利店行業是否值得投資?

便利店行業出頭難

對于入局者來說,便利店是個殘酷的游戲,利潤微薄,任何細節經營不善都會把僅有的利潤吃掉。據前瞻產業研究院發布的《2018—2023年中國零售行業前瞻與投資戰略規劃分析報告》顯示,便利店行業的毛利率雖然有20%—30%,但扣除房租、人力成本、水電費、物流配送費等成本以后,平均的凈利率非常低,大部分不到2%,很多企業甚至一直處于虧損狀態。業界普遍打趣,“便利店是一個彎腰撿鋼镚的生意。”在這樣一個行業想要廝殺出來,需要同時做對很多事情,包括選址、選品、供應鏈與信息系統、資本、品牌、服務與團隊等。

“如果單店不盈利,其實整體就沒有盈利的機會,這和互聯網的打法不一樣。”小麥鋪副總裁顧俊說。大部分便利店的開店策略都選擇先講密度,再談規模,選址也是一件非常有難度的事。見福便利店董事長張利認為,一個店能否開辦成功,位置的好壞決定了50%,產品的好壞決定了30%,服務的好壞決定了20%。而且,店租成本占了一家店總成本的大頭,近年來過快上漲的房租成本使得便利店行業經營壓力一直很大,特別是在一線城市,同一個店址不僅有來自同行的競爭,還有來自于其他小業態的爭奪,導致一線城市經營便利店尤其艱難。因此,對一個有雄心的便利店企業,要想實現大的成功,不僅需要能穩定地選出好位置,還要實現區域內的規模化覆蓋,同時要著眼于未來全國的規模化擴張。

便利店中鮮食的銷售額往往能占到一家店的40%—50%,并貢獻60%—70%的毛利潤,可謂既帶流量,又能掙錢。因此,鮮食也就被視作便利店選品的關鍵。顧俊甚至直言,便利店不做鮮食根本活不下去。但是張利認為,對一家早期的便利店企業,鮮食是個“大坑”。因為,沒有高效的供應鏈、自有的鮮食工廠,根本沒辦法做出好吃、衛生又不貴的鮮食。但如果做不到以上三點,鮮食就根本沒有競爭力,而且鮮食的高貨損還會把企業拉入虧損的泥潭。然而企業要想自建供應鏈和鮮食工廠,在區域內沒有實現500家以上的店,賬又根本算不過來。因此,貿然上鮮食,對于一家早期的企業而言,確確實實是個“大坑”。除此之外,在選品方面,日本便利店巨頭7-11還開創了一個法寶——自有品牌商品。因為自有品牌商品,不僅能貢獻更高的毛利率,還能有更高的自主性,可以根據市場需求變化,及時做出適銷對路的產品,這對追求客戶體驗的便利店業態尤為重要。但張利認為,自有品牌對于早期階段的企業而言,也是個“大坑”。“如果你的渠道品牌不能覆蓋商品品牌,那么做自有品牌商品就毫無價值。”張利說。

“物流配送是便利店的命根子,把物流配送交給別人,就相當于把命交給了別人。”張利說道。當企業進入規范化以后,成千上萬家的便利店網點需要管理,就必須引入信息管理系統。通過新技術建立更高效的信息系統,并推動供應鏈的智能化,從而提高店鋪的運營效率和服務體驗,是本土便利店創業企業實現彎道超車的重要契機之一。可以說,智能化的供應鏈是命根子。

而無論是拓店、建自有物流,還是整合供應鏈、建鮮食工廠、開發信息系統等,都是需要高投入的事情,因此資本力量也是便利店行業的一個重要壁壘。張利坦陳,“沒有10個億,根本沒辦法談跨區域擴張。”便利店是一個燒錢的行業,但資本同時又是一把雙刃劍,資金鏈一旦斷裂,立馬出現問題。國內的風險投資基金,一般是5—7年的退出期,這對于很多便利店創業企業而言,在時間上根本來不及“慢慢”發展,但一味地擴張,又會陷入機體搭建不健全、造血能力跟不上的惡性循環。

張利總結,一家便利店要想經營好,要做到商品結構齊全、品質保證新鮮、衛生清潔徹底、親切快速服務。其中,后兩點和人息息相關。好鄰居便利店董事長陶冶表示,國內缺乏便利店零售人才,特別是好的督導和店長。中國便利店的人力成本不僅在于工資的增長,更在于流動性太強,招不到人。因此,人才也是便利店競爭中的一個重要壁壘。但從目前的情況來看,生源依然不足,中國便利店的發展仍需要更多的零售人才。

和覆蓋大范圍人群的零售渠道品牌相比,由一個個小業態組成的網絡型零售渠道中,品牌的價值沒有前者那么重要。對于用戶及時性、便利性需求,位置要比品牌重要得多。但當區域內已經覆蓋了足夠數量的便利店后,品牌的價值就會凸顯,做聯合營銷、產品促銷等活動都更容易對用戶形成多次刺激,從而帶動產品銷售,使品牌又變得有價值起來。因此,品牌在便利店領域,是一個助力,而非主力。

“做便利店就像集龍珠,只有集夠7顆龍珠才能召喚神龍。”張利打趣道。如此多的競爭維度,和需要建立壁壘的地方,便利店不好做,但又是社會全面進入買方市場后的*優選擇,寬窄創投創始合伙人潘金菊甚至判斷便利店會是一個**的零售業態。那么對于便利店的價值,人們或許要重新審視。

重估便利店商業價值

零售講三要素,“人、貨、場”,但這三要素在不同的時期價值排序并不一樣。在線下連鎖大賣場時代,社會處于匱乏經濟狀態,人們添置東西的沖動強烈,因此大賣場更重視“場”,流行“打折促銷、一站式購齊”的策略,只要能建起一個大賣場,把產品采購齊全,就能坐等消費者上門采購。

后來到了電商時代,特別是電商發展的中后期,社會基本告別了匱乏狀態,用戶的采購行為也更具隨意性。而且網上東西更豐富,能滿足人們的長尾需求,因此電商平臺更重視“人”的價值,消費者變成了用戶。電商平臺算賬的邏輯不再是賣出多少東西,而是計算單個用戶的生命周期內能為平臺帶來多少價值。從“貨場人”到“人貨場”,不同形態零售企業的估值模型也發生了很大變化,能計算單個用戶價值的電商平臺往往能獲得更高的估值。

到了便利店時代,很多機構習慣沿用線下零售的估值模型,為便利店做估值,但便利店究竟是“貨場人”邏輯,還是“人貨場”邏輯,其實并沒有那么確定。

便利店是在線下建立起了密集的零售網絡,以一個個小店和用戶接觸,提供的是及時性的便利服務。客單價雖小,但高頻剛需,可以產生很持久的黏性,和互聯網很像。而且隨著新技術的引入,便利店也漸漸建立起了會員體系,可以識別并記錄每一個到店的消費者,也把消費者轉化為用戶,可以動態地分析用戶需求,提供針對性的個性化產品與服務,也更像互聯網。比如小麥鋪,新推出的“便利店+餐飲”模式,能覆蓋用戶從早餐,到午餐、下午茶,再到晚餐、宵夜的全時段便利性就餐需求,在晚上還能拉起閘門留出第二空間做無人化零售生意。而且張利和陶冶都表示,相比超市滿足的是家庭式的消費需求,便利店滿足的更多是年輕人個人化的消費需求,針對的是個人和小家庭,特別是年輕人。

因此,便利店這種針對個人全時段服務的高頻、剛需、及時、便利、網絡化的零售業態和互聯網更接近,更像一個“人貨場”的邏輯。而同大型零售店更注重“場”的投資不同,便利店往往采取加盟制度,店鋪的投資都是加盟商的,母公司把更多的資金投在了系統開發和銷售網絡管理方面,和互聯網的邏輯也更相符。按陶冶的觀點,便利店不適用傳統線下零售的按銷售額算估值的估值模型,更適用計算單個用戶生命周期的估值模型,特別是早期階段的便利店項目,如果沿用舊有的估值模型,企業和投資機構很難達成統一意見,前者容易錯失發展機會,而后者容易錯過一個好項目。

有投資人預測,中國未來會出現數個估值百億級的便利店項目,而能否出現千億市值規模的項目,要看市場*終的整合程度。對于便利店創業者而言,未來很長一段時間里,面臨的主要挑戰是來自于能否獲得足夠多資本助力的挑戰,以及房地產市場價格波動帶來的房租壓力,和如何培養或找到更多優秀零售人才并將人留住的挑戰。在便利店這個復雜戰場,中國需要自己的7-11。

百檢能給您帶來哪些改變?

1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;

2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;

3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;

4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;

5、自助下單 快遞免費上門取樣;

6、周期短,費用低,服務周到;

7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;

8、檢測報告權威有效、中國通用;

客戶案例展示

相關商品

相關資訊

行業熱點

版權與免責聲明

①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。

②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。

③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com

400-101-7153

400-101-7153 15201733840

15201733840